2025年11月7日至9日,建筑与设计学院2024级建筑学专业1班、2班全体学生在莫文静、茅晓辉两位教师的带领下,赴重庆涪陵区开展了为期三天的专业实习调研活动。本次实习以“厚植家国情怀,提升专业素养”为主线,将思政教育贯穿于实践全过程,引导学生通过实地调研深刻理解多门专业课程知识的实际应用,增强文化自信与职业使命感。

11月7日下午,师生走进陈万宝庄园,其融合川东民居风格与园林艺术的建筑形制,成为《中国建筑史》课程住宅与聚落章节的生动课堂。同学们在现场分析其木构架形式、空间组织逻辑,理解传统建筑在材料、结构与地域环境中的适应性智慧,也为后续《建筑材料》、《建筑构造》等课程积累了实物认知。

|

图1 师生团队考察陈万宝庄园的院落空间组织及木结构特点 |

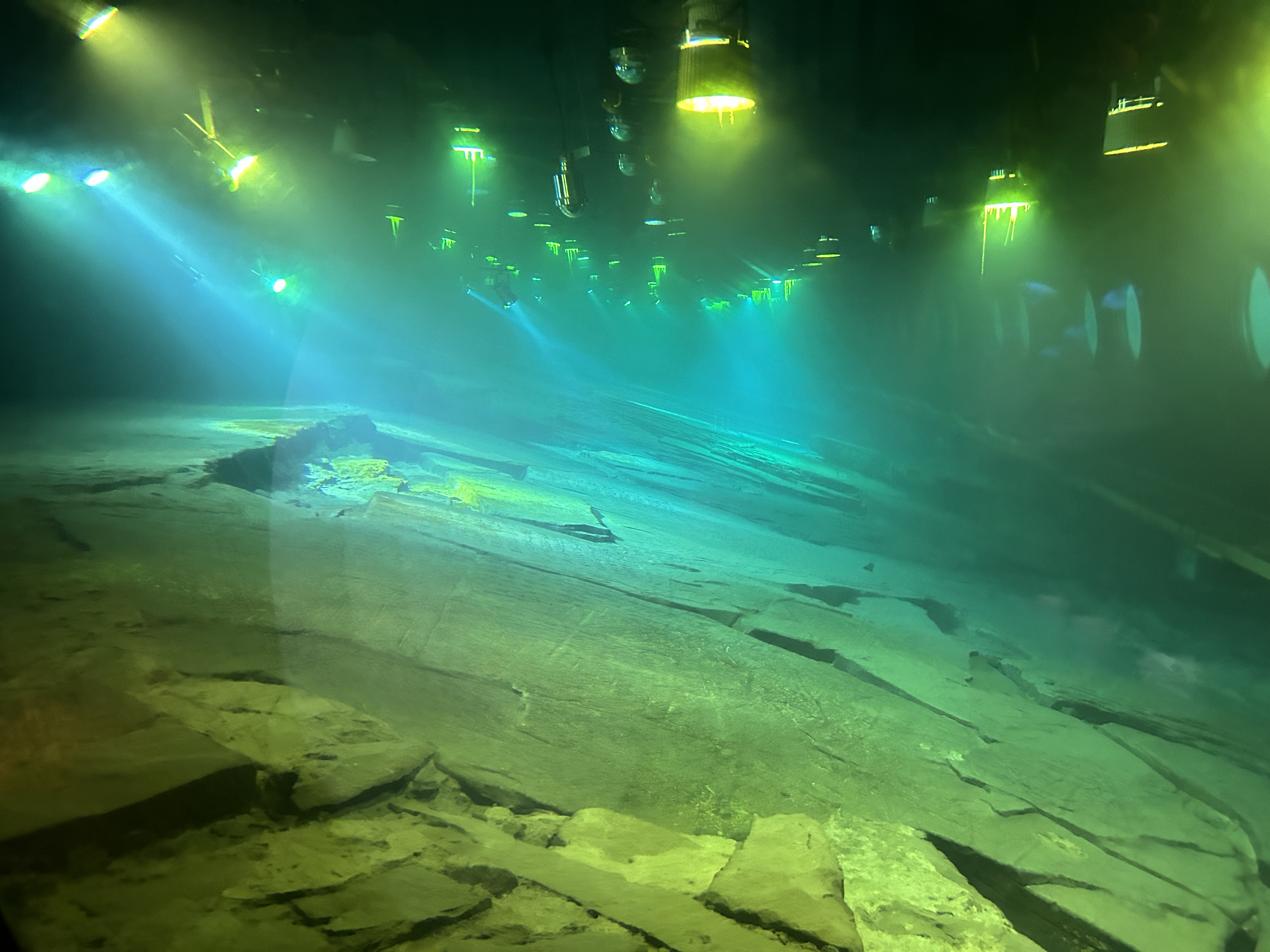

次日,团队探访白鹤梁水下博物馆,此处不仅是文物保护工程的典范,更体现了声光热物理环境控制技术在当代建筑中的高科技应用。同学们结合《建筑物理》知识,讨论水下展陈空间的采光、湿度调控等问题,初步感知未来《公共建筑设计原理》中关于空间体验与建筑技术的整合方法。下午在武陵山大裂谷的自然调研中,大家进一步思考地形、气候与建筑能耗的关系,深化了绿色建筑与可持续发展理念。

|

图2 同学们探讨白鹤梁博物馆的水下空间物理环境 |

11月9日,师生走进816工程遗址,这座依托山体构建的巨型地下结构,震撼地呈现了《建筑力学与结构》课程中的空间受力体系与工程规模。在816烈士陵园缅怀英烈时,同学们深受触动,不仅理解了三线建设时期的国家历史背景,也更加明确作为建筑学人所肩负的社会责任与时代使命。

|

图3 同学们探讨816工程遗址中的空间受力关系 |

|

图4 师生团队在816烈士陵园缅怀英烈 |

此次实习构建了从历史遗产到现代工程、从自然环境到人文纪念的多元教学场景,将《中国建筑史》、《建筑物理》、《建筑材料》、《建筑力学与结构》等课程内容有机融入实践环节,实现了“课程—实践—思政”三位一体的育人成效。同学们表示,将以此为动力,不断夯实专业基础,未来为构建可持续、人文关怀兼备的人居环境贡献青春力量。